《中外建筑》COA视线 | 杨建觉:去格式化,走人情线

长沙创意产业协会会长

关键词:旧城改造;有机更新;文化保育;设计道德

“让花成花,让树成树,允许一切如其所是”,杨建觉老师好似一位穿梭于都市街巷与郊野乡间的行者,在路途中,他以一颗平和而开放的心,倾听世间万物的低语,以豁达之态看世界,不囿于命运的既定轨迹,而是以一种超然的态度,允许一切发生。正如杨建觉老师在建筑领域的独特造诣,他在深入了解一个建筑或一座城背后的故事之后,化身为故事的讲述者,以建筑为媒,以情感为墨,缓缓勾勒出能够“娓娓道来”的建筑杰作。

COA:杨老师您好,鉴于当今大环境与以往发生了较大变化,您目前专注的工作相较之前有何不同?

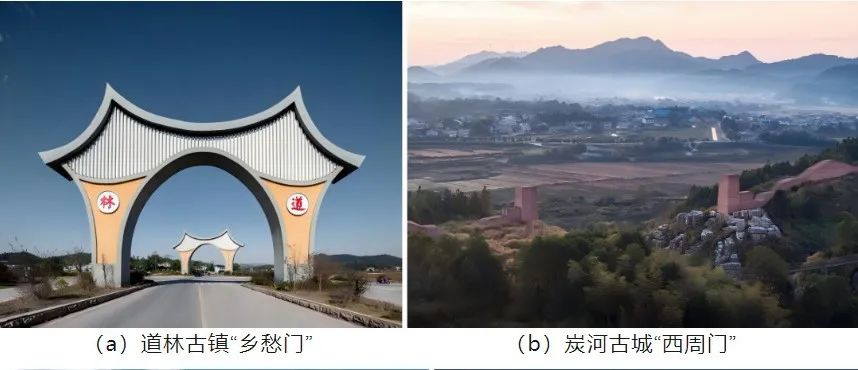

杨建觉:手头的工作重点在旧城改造、有机更新与文化保育,三者互为彼此、互为表里,非孤立存在。“旧城改造”远非简单的外观翻新,更深层次触及城市肌理重塑、文化根脉延续和未来生活塑造。

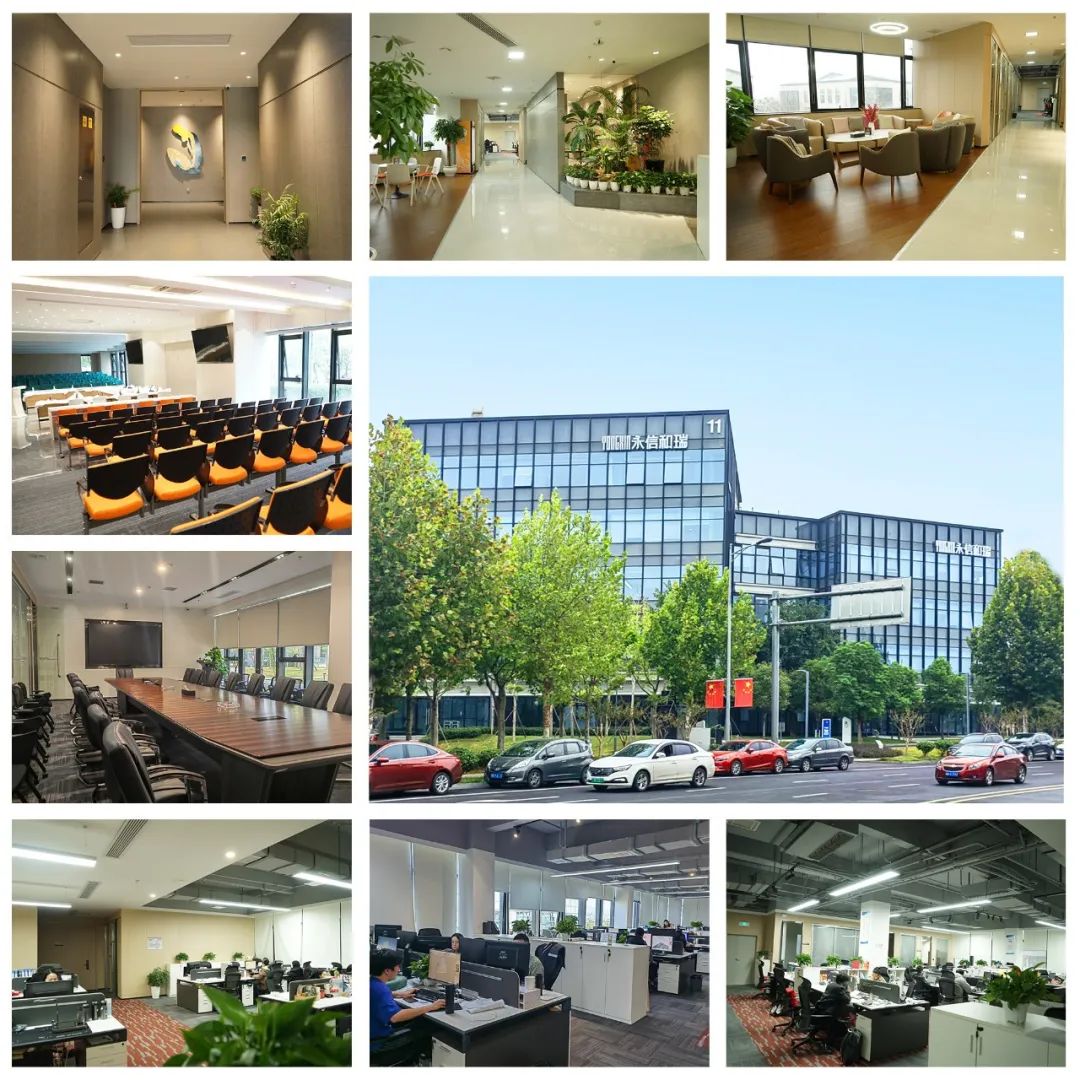

图1 有机更新

(a)长沙太平街

(e)湖南大学“湖大门”

COA:您的作品,给我们的整体感觉直截了当,但又直击人心。您是否会经常萌生出一种“宿命感”,在力所能及协调多方要求的条件下,希望能为当下的城市或乡村做出更好的作品,打造出更受人喜爱的空间?

杨建觉:欣然接受您的点评。我大概一直对空洞乏力的理论缺乏热衷。在北美有幸与几位了不起的大师如塞缪尔·莫克比(Samuel Mokebee)、费·琼斯(Fay Jones)和韦湘民(Brahm Wiesman)结缘,留下深刻印象的一是待人温暖,二是创作真诚,三是语言直白。我相信,优秀设计师应能敏锐发现问题、清晰传达思考、把握设计细节、直抵职业本质。

从这一视角出发,建筑设计真不能过分依赖深奥难懂的理论,正如中国建筑鼻祖鲁班的技艺与美学通过师徒相授模式得以传承。这个观点不是否定理论家的价值,但个人认为理论更应该偏重对建筑的评论和批判,这是当下最缺乏篇章。

COA:在实际项目投标时,我们观察到参与者在竞标某一方案时,他们会精心撰写相关文件,往往会通过“讲故事”的方式来吸引评审者。是有这样的需求需要他们这样“讲故事”吗?

杨建觉:有不少建筑师倾向于在提案中融入叙事元素,就是“讲故事”,然而,有些故事与他们的设计方案之间缺乏真正有机的共生关系,甚至假得不行。为何如此?生硬地迎合决策者的个人偏好当然是原因之一。好设计的核心价值,在于真诚分享作品构思过程、展现其本源思考与直觉灵感。

(a)长沙开福寺广场

(a)长沙开福寺广场

建筑师的每一个“动作”都直接影响社会生活和城市环境。一栋建筑随时可以成为城市的记忆载体或步行导航标识,其美学价值与社会功能紧密相连,其美观性或争议性都无可避免地干预并影响城市生活。

譬如长沙五一广场,地段重要性不言而喻,这里的建筑当然要个性鲜明,但是建筑师不可孤立、自私地追求快感和自我表现,要充分考虑邻里之间的和谐对话。切入城市里的众多建筑,就如同家庭中的不同成员,她们之间应该讲相互尊重而非争强斗狠,这是建筑师应该具备的一种“设计道德观”。

COA:长沙城市在历史保护、文化复兴、空间重塑等领域,时常会看到您的身影,目前在整体创新方面有哪些突破性的建筑和城市设计项目案例?

杨建觉:目前正全力助推天心阁广场(原简牍博物馆前坪),寄希望打造长沙的 “历史文化客厅”,也正参加西文庙坪历史文化街区保护与发展研究,让居民有尊严的生活与可持续文旅价值纳为重要考量。

COA:杨老师,您接触的项目,是否经常面对一侧为现代玻璃幕墙,另一侧为经典红砖或历史建筑的情况?遇到这种情况应如何平衡?

杨建觉:一个建筑师任何时候都会碰到约束和麻烦,关键是如何去解读约束、释放麻烦。好的建筑师无疑应该具备一种“城市设计兼容观”,即让自己的设计具有双层性,既要有鲜活生动的品质,又要有与邻里和谐共生的能力。扎哈·哈迪德在长沙梅溪湖的作品当然有些“傲慢”,不过这个项目是梅溪湖规划中的主角,她先来先做,周边邻居施加给她的压力也不大。倘若该项目置身于长沙历史街道或特殊文化背景约束下,相信这位天才建筑师会懂得兼顾环境和历史约束。

COA:请结合曾设计的作品来阐述您是如何协调多方关系的?

杨建觉:2000年我回长沙时,做了一个楼盘设计——长沙年嘉湖畔梦泽园。当时基地西边是值得尊重的公园大水面,其他方向尽是广袤的农田,缺乏文化约束力。我们当时的规划思路就是围绕这片湖面展开,靠近湖面第一排是别墅,接着是小高层,最后才是高层,以确保湖面的视觉完整性,避免高层建筑对环境的压迫感。如果今天再来做梦泽园,设计演释的故事肯定又是另外一番光景,因为周边高楼林立给予场地更多约束力,市场喜好决定了新的户型和造型,环境景观也一直在迭代升级。

回望长沙城市建设,如沿湘江景观地带,一线许多高层、超高层建筑选择了“无退让式密集”,将二线建筑的景观视野挡得严严实实。从城市视觉分配角度看,少数高楼独占环境优势的做法,是社会公共景观资源分配的不公平行为。

过去20年里我们目睹了长沙城市的飞速变迁,变化是好事,变化太快则可能不是好事,古人还有“欲速不达”之说。

20世纪90年代西方发达国家已有预见,一个可持续发展(生态、社会、经济……)的城市应该强调绿色交通,强化公交、骑行、步行的“深远意义”。25年前本人就提出过“骑行长沙”的概念,在蜂拥而来的机动车“暴增”面前,这个提议成为朋友间笑柄,今天我们终于要向现代化城市经历过的“痛苦”学习,重新梳理和组构新概念下的城市交通,因为城市交通根本不是交通问题。

反观欧洲,如巴黎、伦敦和意大利众多城市老街,坚持以保护历史街坊和建筑为先,以鼓励步行与骑行为先,以多种方式限制机动车在历史街区中通行为先,其结果是不仅保留了历史城市的独特风貌,更重要的是为旅游者提供了便捷、安全、经济的出行方式,提升了原住居民的生活质量与幸福感。

值得庆幸,当下城市交通理念发生重大改变,决策者、专家和大众越来越“追捧”步行概念,基于此,我们的设计团队成功实践了“抹平坡子街”、“抹平天心阁路”计划,将机动车与人行道持平到一个基准面,为商业核心区打造“分时段消费准步行街”提供机会,扩大人行流量,方便购物休闲,提升营商环境。与之相关的街面排水坡、人车分流与安全防范等问题通过“自由柔面坡”、“防撞石”、“融离照明墩”等技术设计予以解决。

COA:长沙“楠木旧事”原先的场地上只有一堵破墙、一堆瓦砾,今天却变成温暖的社交空间。随着潮宗街文旅兴起,这里已成为城市中重要的网红打卡地。项目中,您运用了什么“小巧思”?为何能引起如此大的关注?

杨建觉:当决策者征询如何处置这堆砖瓦时,我提议留住一段悠长而即将消逝的历史场景感也许是不错的选择,复建新楼的报批报建也是麻烦,当时心有萌动,念及读初中时的记忆。我小时候住在大古道巷,时常去一位家住小古道巷的同学家玩。那是一栋老公馆,院墙高高、木门厚实、石作讲究,进门就是一方天井,接着是精致堂屋,八仙桌、太师椅……妥妥的大宅门感觉。我的设计从尽量留住西侧老青砖墙开始,直觉告诉自己正在做一个舞美设计,用写意方式呈现记忆中的清末民初长沙大宅门。朋友评价说:这是后现代手法,重拾历史碎片,兼具戏剧化、场景化、情感化特征,功能就是围绕体验、拍照、怀古来进行。

无论如何,这块巴掌大的地方确实令我着迷,更用心力去面对:用现代钢结构支撑西侧老墙并让它爬满青藤,八仙桌、太师椅、挂轴画、楹联等应有尽有,入户石门框是从江西吉安淘来的……设计图纸表达只能出其60%,深度参与施工过程才是关键。也确实,与施工负责人多番对话、与木匠石匠泥瓦匠充分沟通让我倍感快乐。在场地一角,用文字与老照片方式把老长沙生活范式、建筑格局交代得清清楚楚,寄希望这个空间演绎的不仅是历史居住场所,更是一个有韵味的文化舞台。

幸运的是,这里已经成为社区居民聚聊、发呆、念旧的场所,小型音乐会、读书会、婚庆礼等活动在这里发生,更是额外的惊喜。

三、古城激活,重见烟火

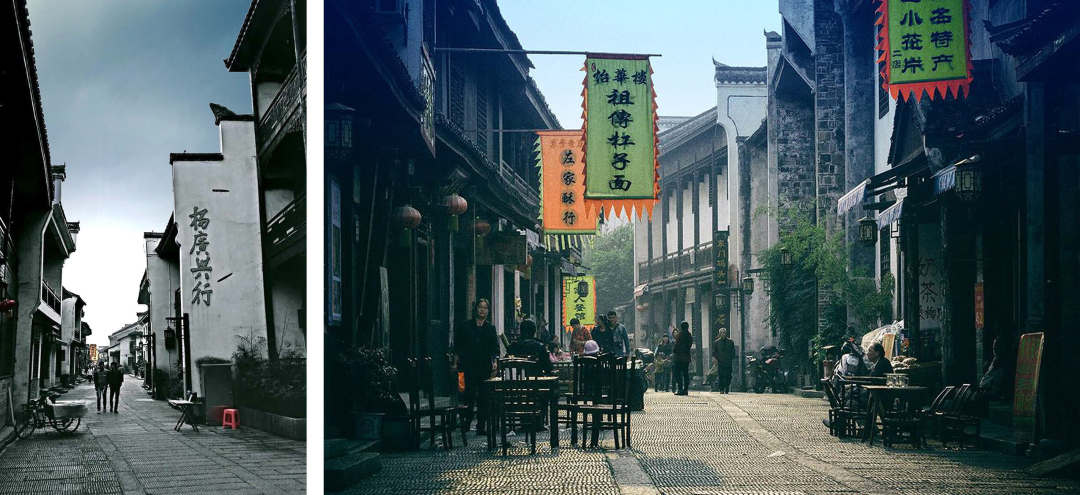

COA:近年来,您主持了靖港、铜官窑、都正街、潮宗街等众多古城、古镇、古村、古街保护与复兴设计,为湘江古镇群的建设作出了突出贡献。目前潮宗街的业态似乎更加丰富?

杨建觉:业态话题让人唏嘘,常常是有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。在都正街项目中,当时芙蓉区和天心区政府都把历史保护与民生改善放在同等重要位置,寄希望于历史记忆与业态重构,以美食为主业成为选择。但是都正街真正火起来,其业态构成经历了多次反复和优化迭代,市场力量最后占了上风,而地段优越性和引流能力是王道!

潮宗街原计划是大规模拆迁与重建。在历经多年多轮决策者和专家学者深度解析和观念调整的关键节点上,迎来方向性调整。潮宗街发展至今日的成功势态,区政府将招商、设计和建设3个环节同步,在营运和管理上花大力气。入驻商家们既有敏锐的市场洞察力,又有与时俱进的创新能力。店铺店家都希望保持历史街区的韵味,但他们毫不守旧,即便是对原有仿古建筑元素也勇于大胆调整,如将仿古门窗换成大玻璃、青砖墙换成钢结构、小烟瓦换成阳光顶,其目的是让历史故事与现代商业和谐共存,这也验证了市场逻辑在历史文化街区复兴中的关键作用。

(a)望城靖港 1.0 版

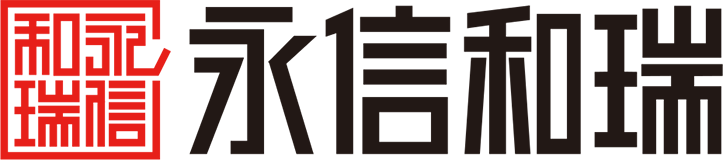

图7 国家超级计算长沙中心

杨建觉:建筑师,与律师和医生一样,是人类历史上最古老的职业之一,本质在于服务特性与专业个性两方面,都是直接与人接触、为人服务的专业。若这些职业忽视或轻视大众利益和公共目光,将对社会和个体都带来重大不良影响。一味只追求利润最大化,不顾及邻里关照和互动,不考虑建筑通风、采光、安全、隐私等基本需求的建筑师,无疑有悖于职业初衷。

建筑设计从来不是孤立的艺术创作,而是涉及公共利益的复杂过程。我坚信,未来设计行业将汇聚更多策划师、建筑师、规划师、园林师、室内设计师、装置艺术师,形成多元化、协同式、求人本的工作模式。我憧憬,中国将出现众多小型、精品设计事务所,他们将以独特的理念和创意吸引同频共振的客户。对于杨建觉创意设计中心的未来方向,坚信市场将决定一切,而找到公共利益与企业利益之间的最佳平衡点,找到近期目标与远方愿景之间的连续线,将是设计企业永不过时的追求。

COA:在时代浪潮下,部分建筑企业面临生存难题,不少建筑学学生萌生出转行的想法,您如何看待当下建筑行业的发展局面?您认为,对于那些怀揣着坚定梦想的年轻一代建筑师,应当如何提高自身能力来回应时代之要求?

杨建觉:我虽无直接解决方案,但会建议他们拓宽知识领域,增强综合竞争力,让自己成为复合型、弹性型、变通型人才。学一个专业、成一辈子职业的时代早已过去。我在加拿大期间观察到,那里的学生往往会在本科阶段就广泛涉猎多种知识,多专业、换专业是常事,或者研究生学习阶段专业完全不与本科专业搭上关系。这种跨学科意识、换赛道能力,为未来事业打下了坚实基础。

构建复合型的知识结构体系,从个人能力的多面性与社会复杂的多变性中找到某种契合关系,可能是未来不可预测中的可预测,千变万化中的不变!

采访:凌鑫 《中外建筑》记者

任紫睿 《中外建筑》实习记者

策划:屈湘玲 《中外建筑》副编审、资深记者